미국은 왜 수도에 워싱턴의 이름을 붙였을까

미국의 수도는 '워싱턴 D.C.(Washington, District of Columbia)'이다. 미국 동·중부 버지니아와 메릴랜드 경계를 흐르는 포토맥 강변에 위치했다. 미국 건국 후에 만들어진 계획도시다. 이름은 초대 대통령 조지 워싱턴에서 따왔다. 명칭부터 특이하다. 우리 수도는 서울이다. 중국은 베이징이며, 일본은 도쿄다. 영국은 런던, 프랑스는 파리, 독일은 베를린, 러시아는 모스크바다. 미국처럼 수도에 사람의 이름을 붙이는 경우는 극히 드물다.

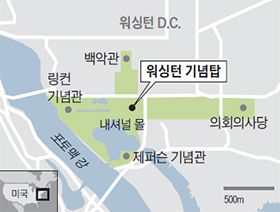

계획도시 워싱턴은 거대한 기념공원 '내셔널 몰(National Mall)'을 중심으로 건설됐다. 내셔널 몰의 한가운데를 장식하고 있는 건 높이 솟은 '워싱턴 기념탑(Washington Monument)'이다. 이집트의 오벨리스크를 닮은 기념탑의 규모는 170미터로 압도적이다. 이집트의 상징인 기자의 피라미드보다 20미터 이상 높다. 더 인상적인 건 기념탑을 둘러싸고 펄럭이는 50개의 성조기다. 하나하나가 미국을 구성하는 50개의 주(州)를 뜻한다. 역시 특이하다. 미국은 워싱턴을 중심으로 돌아가고 있다는 것을, 50개의 주는 워싱턴을 중심으로 뭉친다는 것을 얘기하는 듯하다.

특이한 건 또 있다. 내셔널 몰의 한 면에는 캐피톨(Capitol)이 서있다. 국회의사당이다. 눈부시게 하얗고 웅장한 이 건물의 중앙에 돔(Dome)이 있다. 그 아래 위치한 거대한 원형 홀이 로툰다(Rotunda)이다. 로툰다에서 가장 눈길을 끄는 건, 초기 미국 역사의 중요한 장면들을 표현한 그림 8장과 위대한 리더들의 동상 그리고 천장화다. 그림에도, 동상에도 워싱턴은 빠지지 않는다. 압권은 천장화다. 50미터가 넘는 높이의 천장화 한가운데 조지 워싱턴은 마치 그리스 신화의 제우스처럼, 프랑스 절대왕정의 루이 14세처럼 당당하게 앉아있다. 자유와 승리를 상징하는 여신들이 그의 좌우를 지키고, 주변으로는 독립과 건국의 기초가 됐던 13주를 상징하는 여성들이 그려져 있다. '워싱턴의 신격화(The Apotheosis of Washington)'란 천장화 이름에 딱 어울린다. 국민의 대표들이 모이는 국회, 민의(民意)의 전당인 국회에서 워싱턴은 신의 반열에 올라있는 것이다. 생각할수록 특이하다. 왜 수도에 워싱턴의 이름을 붙였을까? 왜 수도 중앙에 이집트 태양신을 상징하는 오벨리스크 형태의 워싱턴 기념탑을 지었을까? 왜 국회 정중앙에 워싱턴을 신처럼 묘사한 천장화를 그려 넣었을까? 이러고도 민주공화국이라 할 수 있을까? 그렇다. 그 주인공이 워싱턴이기 때문이다.

권력을 내려놓고 낙향하다

전쟁 기간 아메리카를 대표하는 대륙회의와 대륙군 총사령관 워싱턴의 관계는 미묘했다. 전쟁에서 승리를 거두려면 강력한 군대가 필요했고, 그러려면 군대에 충분한 보급이 이뤄져야 했다. 그러나 대륙회의는 강력한 군대를 본능적으로 두려워했다. 13개 분열된 식민지에서 대륙군은 유일한 전국 조직으로 무력을 독점하고 있었다. 영국군을 상대로 승리를 거둘수록 총사령관 워싱턴의 명성과 권위는 높아져갔다. 민주주의의 경험이 전무(全無)한 나라에서 인기 있는 군인과 강력한 군대의 존재는 양면의 칼과도 같았다. 아주 오래전 로마제국의 카이사르가 그랬고, 최근 영국의 크롬웰이 그랬듯이 영웅과 그를 따르는 군대는 민주주의와 공화국에 위협이 될 수 있었다. 대륙회의는 그런 우려 때문에 종종 워싱턴을 전폭적으로 지원하는 데 주저했다. 기우(杞憂)에 불과했다. 전쟁 내내 워싱턴은 '군대는 민간의 권위에 복종한다'는 공화국의 이상을 솔선수범했다. 그 결과 의심은 잦아들었지만, 미묘한 긴장은 여전히 남았다.

"제게 부여된 일을 끝마친 지금, 저는 거대한 행동의 무대에서 내려오고자 합니다. 그리고 오랫동안 저에게 명령을 내려온 이 장엄한 기관(대륙회의)에 애정을 담아 작별을 고합니다. 여기서 저는 사직서를 제출하고 모든 공직에서 떠나고자 합니다."

워싱턴은 자신의 고향 마운트 버넌(Mount Vernon)으로 은퇴했다. 국민이 선출한 문민정부가 군대 위에 존재한다는 공화국의 이상을, 국가가 위기에 처하면 모든 것을 바쳐 싸우고 위기를 해결하면 일상으로 돌아간다는 고대 로마 귀족들의 이상을 몸소 실천한 것이다.

초대 대통령이 되다

워싱턴의 봉사는 계속됐다. 제헌의회 의장으로 미국 헌법을 만드는 데 기여했고, 초대 대통령으로 나라 만들기에 헌신했다. 그는 언제나 기대에 어긋남이 없었다. 관용과 균형, 인내와 절제라는 미덕을 잃지 않았다. 사익을 누르고 공익을 우선시했다. 많은 사람의 간청에도 불구하고 두 번째 임기를 마치자 다시 낙향했다.

권력은 인간을 취하게 하고 타락시키는 마력(魔力)을 가졌다. 아무리 작은 권력도 마찬가지다. 인간의 본성과 정치가의 초심은 권력 앞에서 한없이 무기력하다. 워싱턴이 특별한 이유다. 그는 권력에 초연했다. 언제나 '업(業)'이 끝나면 '직(職)'을 내려놨다. 왕이 될 수 있었지만 시민의 길을 택했다. 워싱턴의 그런 행동은 미국의 민주주의에 생명을 불어넣었고, 미국의 리더들에게 높은 도덕적 기준을 제공했다. 미국인들은 워싱턴의 위대함을 알았기에 사후에 그를 신의 반열에 올려놓은 것이다.

August 18, 2020 at 03:00AM

https://ift.tt/3h75Lsb

[송동훈의 세계 문명 기행] [58] 권력의 정점에서 권력을 내려놓자, 대통령은 神이 됐다 - 조선일보

https://ift.tt/3hnW8pl

Bagikan Berita Ini

0 Response to "[송동훈의 세계 문명 기행] [58] 권력의 정점에서 권력을 내려놓자, 대통령은 神이 됐다 - 조선일보"

Post a Comment